命门之火 —— 身体深处的那点底气

现代人常把“火气大”“上火”挂在嘴边,一热就清、一烦就降。但大医窦材早在明代就告诫:“俗医大用凉剂,譬于饮人冷水,阴害黎民,良可慨也。”

滥用清凉降火药,会伤害人体最根本的那点元阳之火。这把火,如果灭了,再多补药也救不回来。

明代有两位医学大家,孙一奎与赵献可,正是从这把火入手,把命门从玄学概念变成了诊疗要点,也因此被称为温补学派的代表人物。他们笔下的“命门之火”,并不是一团燥热的炎症火,也不是肾虚肾热的附会,而是“无形之中有用之火”,是生命最底层的底气。

一、命门在哪里?它不是穴位,而是生命的发动机

在中医里,有个词最容易被误解,那就是“命门”。有人以为它是个穴位,有人觉得它就是肾火,还有人把命门之火等同于上火。

可在古代真正懂命门的医者眼中,命门是藏在我们身体最深处的一点底气,是人活着的根本,是不属于五脏六腑却影响全局的一点动气无形火。

它不是一个器官,而是一团难以言说、但一切生机都离不开的气。

孙一奎,字文垣,号生生子,安徽休宁人,明代医学家,一生著述甚丰,留下《赤水玄珠》《医旨绪余》《孙氏医案》等医学经典。他在《医旨绪余》中写道:“内含一点真气,以为生生不息之机,命曰动气,又曰原气……此原气者,即太极之本体也。”

他比喻得很生动,说这动气就像豆子发芽时那根最初的小尖,两瓣豆子好比两肾,那根要破土而出的芽,就是命门之气。这点动气,是我们出生前就藏在身体里的真阳,是阴阳未判前的一点生机与根火。

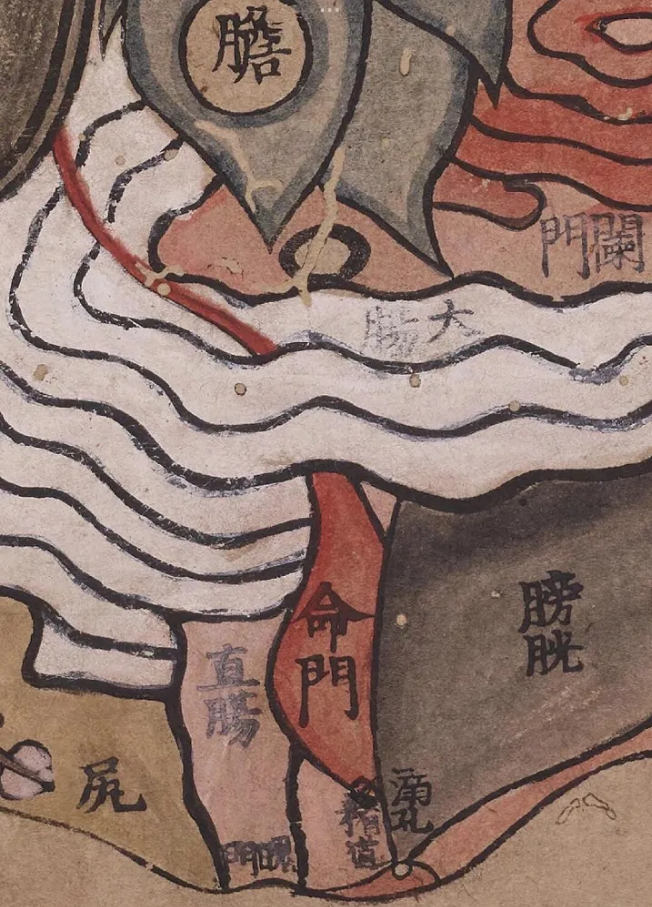

孙一奎强调,命门并不在右肾,而在左右肾之间,与肚脐相对,是人体中正之所。他说:“三十六难言肾有两脏,其左为肾,右为命门……观《铜人图》,命门穴不在右肾,而在两肾俞之中,与脐相对。”(注:三十六难即是《难经》的第三十六章)

不仅如此,他还将命门比作道家的“玄牝”之门:“肾间动气者,人之生命……命门之义,盖本于此。犹儒之太极,道之玄牝也。” 命门,不仅是身体之中气机发动的枢纽,还是天地赋予人的一点原始生机。

《元始无量度人上品妙经内义》中也有类似说法:“本性继种于两肾之间,名曰坤宫,日用妙化之炁自此发生。”

也就是说,人在尚未形成形体之时,有一道“先天之炁”从虚空中降临,落在了两肾之间——这,就是命门的由来。清代道医刘一明称它为“先天真一祖炁”,元代医家王道渊亦曰:“先天炁者,乃元始祖炁也。”孙一奎也总结道:“命门乃两肾中间之动气,非水非火,乃造化之枢纽,阴阳之根蒂,即先天之太极。”

命门不是五行中的火,而是火的本源,是火还未成形时的那口元气。

二、不是“火气大”,而是“底火微”——命门衰弱才是真虚

赵献可,字养葵,号医巫闾子,是明末的另一位医学巨匠,著有《医贯》《内经钞》《素问钞》等。他的医学思想深受《黄帝内经》影响,尤其重视命门之火。他写道:“命门即在两肾各一寸五分之间……是为真君真主,乃一身之太极,无形可见,两肾之中,是其安宅也。”

命门不是一个实体的脏器,而是人体整个气机的源点,是最初的火。赵献可比喻命门如元宵节的走马灯:“其中间惟是一火耳。火旺则动速,火微则动缓,火熄则寂然不动。”

这火还在,人就有精神、有气力;火一熄,人就成了空壳。

他说得特别直白:“汝身非汝所有,是天地之委形也。”

也就是说,这具身体并不属于你,而是天地借你用来“运命”的工具,命门的火,就是天地托付给你的那一点灯芯。

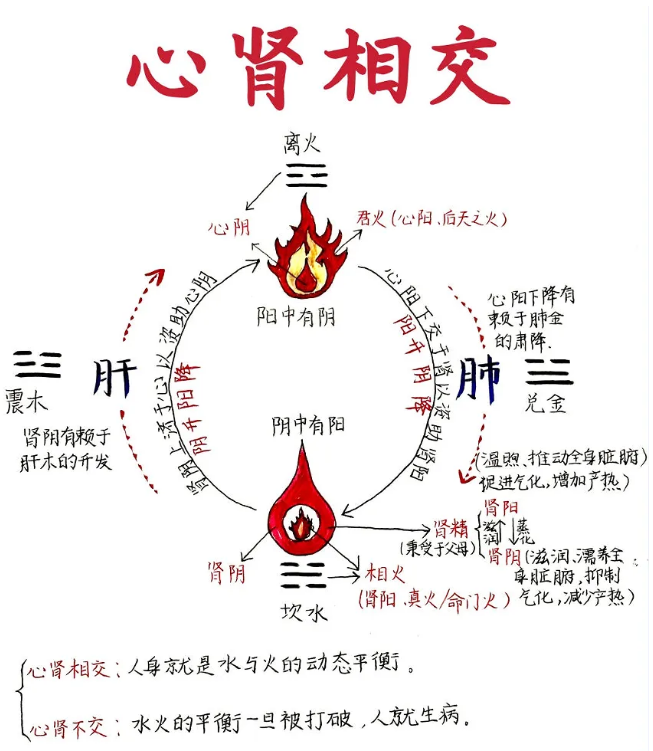

他还进一步指出,命门之火主宰三焦之气、真阴之水:“此一水一火,俱属无形之气。相火禀命于命门,真水又随相火。”

所以说,“心虽主神明,实不主命”,真正掌管生命的,并不是心,而是命门。

现实中,很多人面红、咽干、易烦,便以为“火气大”,忙着吃寒凉药、喝苦茶泻火。

赵献可早在明代就指出了这种误区:“命门火衰,火不归元,水盛而逼其浮游之火于上……此系假阳之证。”他反复强调,这种“火”是假象,是“浮游之火”,底火反而是虚的。

“治病者不知温养此火,而日用寒凉,以直灭此火,焉望其有生气耶?”

这不仅是医学,也是修行。

赵献可总结说:“浩然也,明德也,玄牝也,空中也,太极也,同此一火而已。为圣为贤,为佛为仙,不过克全此火而归之耳。”

也就是说,不论你是修心、修德、修道,最终你守的,是那点命门之火。

命门之火,不张扬、不炽烈,不浮不躁。它藏得极深,亮得极稳,不是你嗓子痛、眼睛红时的“火气”,而是你还活着的证明,是你撑得住生活的核心“底火”。

当你感到一热就烦,一清凉反而更虚。别急着去泻火,先问问自己,是不是“底火”弱了。

命门之火,是可以温养的:

每晚子时之前入睡,让阳气归根;

温热饮食,戒掉寒凉生冷;

常灸命门与涌泉,通上下之气;

静养心神,少劳少怒;

安守中宫,不妄思欲。

孙一奎说:“命门为阳气之根,阳衰则百脉无主。”赵献可说:“汝身非汝所有,是天地之委形也。”

天地借你一身,托付一火。守住这一点火,就是守住你的生命之本。

撰稿人/高源