想清静,难难难

当清晨第一缕阳光穿透窗帘,智能手机的提示音划破寂静。这便是现代人精神困境的缩影:我们比任何时候都渴望清净,却比任何时代都更难守住内心的澄明。正如《清静经》所言:"夫人神好清,而心扰之;人心好静,而欲牵之。"在物欲横流的现实生活当中,人们的精神世界正经历着前所无忧的动荡。

心逐外物

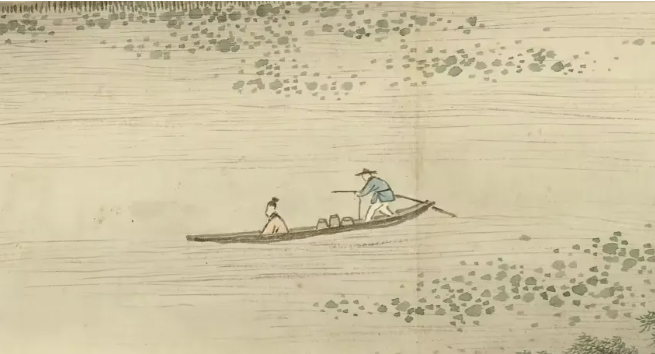

在数字时代的当下,我们的心神如同被数据洪流裹挟的孤舟。社交媒体推送的视觉刺激,短视频平台切换的感官轰炸,欲望的机巧超越本真的天性,让我们习惯性地向外释放自己的情志,向外抓取物质,却不懂得收敛内心的欲望,以至于内心的清静本源彻底失守。

面对如此困境,定期清理心灵的冗余杂物变得尤为重要。唯有腾空心灵的空间,方能容得下智慧的灵光。当欲望的潮水涌来时,以"需而不用即为负累"为圭臬,先抚心自问"是增烦恼之枷,还是解烦恼之钥?"当心灵的空间从信息垃圾、物质的填塞转为精神内守的空明,方能在清浊相生的宇宙韵律中,重获"常清静"的生命本真。

妄念纷扰:认知过载的正定困境

我们的思想与念头如古木枝桠,在意识深林中无序蔓延。对过往执念,对未来焦虑,将心神困在由记忆、欲望与恐惧编织的监狱中。这种"妄念纷扰"的状态,实则是心识被无明之风吹动的产物——每当外界触缘生起,内心便泛起层层涟漪,每个涟漪又化作新的念头漩涡,将人卷入"心魔作祟"的循环。然而,我们越是试图控制或消除杂念,反而会为其注入更多能量,如同用双手紧握流沙,终将陷入更深的执著。

不怕念起,只怕觉迟。当我们有杂念升起时看着它来,不欢迎;看着它在,不住在上面;看着它离开,也不欢送,既保持警觉又不失从容,既清晰看见又不被捕获。妄念来时如云卷,不必驱散自会散;正念现时如水静,无需造作本澄明。这种去留无意的超然,并非压抑或否定念头,而是如园丁修剪枝桠般,以慈悲的智慧区分滋养生命的嫩芽与消耗心力的枯枝。当觉知成为本能反应,心神自会如古树般扎根于当下,任他枝头念头纷飞,我自岿然不动,在"应无所住而生其心"的自在中,收获真正的精神解脱。

嗔怒未消:情绪管理的清静障碍

正所谓"嗔怒生则烦恼起",人生不如意事十之八九,然而我们却习惯性地把不值得的人和事请进世界上最昂贵的房子—心房里面去,任由嗔怒之蛇盘踞其中,以执念为食,将内心的平和啃噬得千疮百孔。正如《悟真篇》所言"怒为凶德",嗔怒之火一起,便如野马脱缰,不仅灼伤他人,更先焚尽自身清净本心。

《清静经》言:“上士无争,下士好争” 不与愚者争对错,不与狂者争高低,不与执者争输赢。每个人都有自己的认知和观点,执着于任何一种信念和结果都是中了欲求的毒,在与人争执时,暂停辩解,其实对方不过是自己的镜中影,本质上只是自我执着的缠斗,因此,当嗔怒升起时,先观自身如山,任他云卷云舒;再视对方如影,知其随光而生;终了明悟争执如梦,醒后皆空。

站在数字文明的十字路口,当算法试图定义我们的注意力,物欲不断撬动内心的平衡,清静不是逃避现实的乌托邦,而是根植红尘的修炼,在数据洪流中保持觉知的定力,于物欲迷雾中照见本真。让心灵成为通透的容器,既容得下万千信息而不失其静,亦盛得住物欲诱惑而不改其清。如此一来,方能在数字与物欲交织的现代迷宫中,走出一条通向精神自由的光明坦途。

撰稿人/杨敏仪