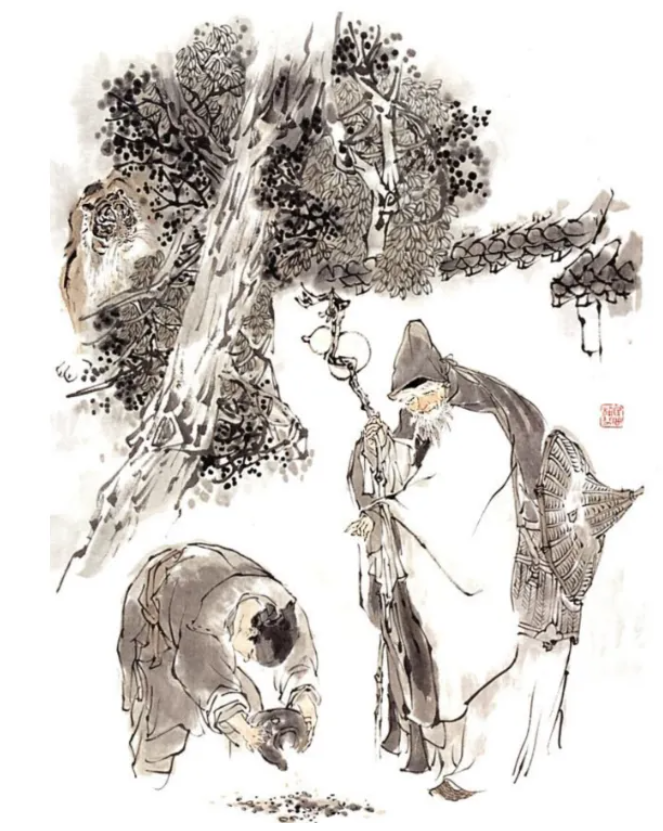

道教 “三不起”中的修行密码

在参观游览道观的过程中,如果游客信众到的比较早,通常会碰到有的道长在跪着诵经。这个时候,如果出言询问,道长一般是不会回应的。这并非是道长对信众的忽视,而是因为道教中有“三不起”的修行规范,即“诵经不起、打坐不起、吃饭不起”。当道长们在诵经、打坐、吃饭时,一般是不会与外人交谈的。

这并非刻板的清规戒律,而是道教“在尘修行”的生活智慧。它以“诵经不起、打坐不起、吃饭不起”为核心,在日复一日的诵读、静坐、饮食中,淬炼修行中的专注与静定。这看似简单的三条准则,实则是通往“道在日用而不知”的修行捷径。

一、诵经不起,以恭敬心与经典对话。

道教视经书为“道之言”,是历代祖师传递大道真理的载体。诵经并非机械念诵,而是通过文字与道相感、与神相契的过程。《道门科范》中强调:“诵经者,当净手漱口,整衣端容,如对圣真。”诵经者应身不离案,心无旁骛,不被外界干扰,更不可随意中断。

古时道观中,道士诵经前需行“三净”,净手、净口、净心。净手是去除尘垢,净口是摒除杂言,净心则是放下杂念。诵经时,或端坐于蒲团,或立于经案前,目光专注于经文,声音不急不缓,字字清晰。若此时有人来访,需由知客道士婉言告知,“正在诵经,稍候片刻。”即便是突发小事,也需等一段经文诵完再处理。这种对经典的敬畏,实则是对“道”的敬畏。

在当下的修行中,有的人诵经时,时不时还要留意手机消息,经文念了大半,却不知其意。道教认为,“心不诚则神不告”,如此诵经,不过是白费力气。当你能在诵经时守住心念,不被外境牵动,日常生活中自然能临事不乱,处变不惊。

二、打坐不起,于静定中窥见本来面目。

“打坐”是道教重要的修行方法,又称“坐忘”“静功”。旨在通过调身、调息、调心,达到与道合一的境界。《庄子・大宗师》言:“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通,此谓坐忘。”而“打坐不起”,正是保障“坐忘”境界不被破坏的关键。

道教修行中,打坐有严格的时间与科仪。打坐时,需腰背挺直,双目微闭,舌尖轻抵上颚,将注意力集中于呼吸或丹田。从入静到出静,短则一炷香,长则数小时,期间无论外界发生何事,皆不可随意起身。外界的动静本无干扰,干扰你的是那颗随境而动的心。打坐的过程,就是不断训练心定的过程。

如今不少人将打坐视为放松手段,手机设个定时,中途稍有不适便起身活动,或被琐事打断便草草结束。殊不知,打坐的精髓正在于“坚持”二字。那些突如其来的干扰,恰是修行中的“试金石”。能在干扰中守住静定,方能在纷扰世事中守住本心。“静处乾坤大,闲中日月长。” 打坐时不起身,是为了让心在静定中沉淀,最终照见“本来面目”。

三、吃饭不起,在饮食中践行“惜福守中”。

“吃饭”是最日常的行为,在道教中却被视为重要的修行。“吃饭不起”,即吃饭时专注于饮食本身,不随意起身走动,不边吃边做其他事,更不可浪费食物。这背后,藏着道教“惜福” 与“守中”的智慧。雷公不打吃饭人

道教认为,食物是“天地之气所化”,每一粒米、每一棵菜都蕴含着自然的馈赠。 因此,吃饭时需心怀感恩,细嚼慢咽,感受食物的滋味,体察脾胃的运化。若吃饭时起身走动,或边吃边看书、聊天,会分散注意力,导致脾胃运化失常,更辜负了天地的滋养。孙真人《备急千金要方》所引“道林养性”中说:“饮食时不得语,语而食之,患胸背痛”。

现代社会,“吃饭”的功能更加多样化。有人边吃边交际,有人边吃边工作,有人边吃边刷视频,甚至有人为了赶时间,站着狼吞虎咽。当你吃饭时心不在焉,脾胃便无法充分运化水谷,久而久之,便会气血亏虚。“吃饭不起”,实则是让我们在饮食中学会“守中。不疾不徐,不贪不恋,以平和之心对待每一顿饭。

道教“三不起”,看似是三条约束,实则是修行的路径。诵经时的专注,是为了让心不被妄念奴役;打坐时的静定,是为了让心不被外境牵引;吃饭时的庄重,是为了让心不被欲望裹挟。

《道德经》言:“致虚极,守静笃。万物并作,吾以观复。”当你能在诵经、打坐、吃饭时守住本心,不随意动摇,生活中的每一刻都能成为修行的契机。

或许有人会说,现代生活节奏太快,哪有时间讲究这些?但“三不起”的智慧,从不是要求我们脱离生活,而是教会我们在生活中修行。诵经时,哪怕只有十分钟,也要全心投入;打坐时,即便被打扰,也要尽快收回心念;吃饭时,哪怕只是简单的一餐,也要细细品味。

当“三不起”成为习惯,就会发现专注诵经时,经文自有深意;静定打坐时,内心自有清明;认真吃饭时,食物自有甘味。这便是“道在日用”的真谛。

撰稿人/华莉