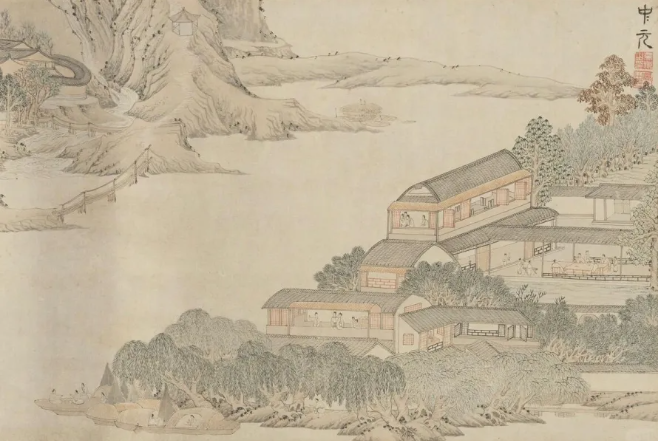

中元节,不只是“鬼节”,还有这些习俗和禁忌

农历七月十五是中元节,相传这天鬼门大开,亡魂游荡,所以经常被简单唤作“鬼节”。

实际上,这一天并非阴森的“亡灵狂欢”,而是底蕴深厚的文化仪式,是活着的人对逝者的念怀,对生命的敬惜。从起源到习俗,从禁忌到内核,每个细节都藏着中国人对生死、宗族与自然的深层思考。

一、中元节起源:千古流传的追思节

中元节的起源可追溯到上古时代的祖先崇拜和农事祭祀。早在先秦时期,古人就有在初秋祭奠先人的习俗。而中元节真正成为一个固定节日,则与道教的发展密切相关。

道教创立后,“三官大帝”即天官、地官、水官,信仰广为流传。道经载,正月十五是天官大帝诞辰,七月十五是地官大帝诞辰,十月十五是水官大帝诞辰,这三个日子分别被称作上元节,中元节,下元节。

在七月十五这一天,地官主管赦罪解愆,大开鬼门,慧法普施。道士诵经做法,不仅是为祖先祈福,也为孤魂野鬼超度,让“饿鬼得食,囚徒得解”。这一宗教活动与传统的祖先祭祀相结合,逐渐形成了今天的中元节,又称亡人节、七月半。

二、中元节习俗:烟火里的念与敬

中元节的习俗丰富多彩,各地有所不同,但主要包含以下几类:

祭祖:这是中元节最重要的活动之一。民间相信,祖先会在中元节返回家中探望子孙,所以需要祭祖。人们会准备丰盛的祭品,包括饭菜、水果、酒等,在祖先牌位前焚香祭拜,表达对先人的怀念和敬意。在一些地区,还会焚烧纸钱、纸衣等冥物,供祖先在阴间使用。

放河灯:又称“放水灯”,是中元节最具特色的民俗活动之一。人们将蜡烛或油灯放在纸船上,点燃后放入河流中,任其漂流。人为阳,鬼为阴,陆为阳,水为阴,这一习俗寓意着为孤魂野鬼引路,早日到达理想彼岸,也象征着将厄运带走,带来平安吉祥。

施孤布施:意为布施济度孤魂野鬼。人们会在路口焚烧纸钱,摆放食物,供无主孤魂取用。有些地方还会举办“普度”法会,超度亡灵,体现了道教慈悲为怀的精神。

中元法会:道教宫观会在中元节举行隆重的法会,道士诵经祈福,为信众赦罪解厄。信徒们前往观中参拜,祈求平安吉祥。这一活动体现了中元节作为宗教节日的本质特征。

三、中元节禁忌:老规矩里的分寸感

中元节作为特殊节日,也有一些传统禁忌,这些禁忌多与避免冲撞鬼魂有关,其实多是“守分寸”的提醒,不是吓人事。

忌在祭祖时“挑三拣四”:比如嫌祭品摆得不好就挪来挪去,本质是教人心存恭敬;

忌踩纸钱灰烬:老人说“那是给亡人的‘钱’,踩了是轻慢”,也是怕灰烬里有火星烫着人,借敬畏让人行事谨慎。

晚上早点回家:传统认为中元节夜晚阴气最重,因此身体虚弱之人尽量避免深夜外出,契合传统医学养生法则。

不去河里游泳:河灯随着河水四处飘荡,寄托着生人对亡者的思念与祝福,不下水游泳正是为了避免打翻河灯,是对习俗的尊重。

不宜结婚嫁娶:中元节气氛肃穆,不宜举办喜庆活动。

四、中元节意义:活着的人,记得就好

说到底,中元节从不是“怕鬼”的节,而是“记人”的节。

中元节的祭祖活动体现了中国人慎终追远、敬老尊贤的传统美德,是孝道文化的重要载体。通过祭祀先人,后人寄托哀思,不忘根本,传承家族血脉和文化记忆。

中元节不仅祭祀自己的祖先,也关怀无主孤魂,这种普度众生的理念体现了道教的慈悲精神和人文关怀。对逝者不冷漠,对生命不轻慢。

随着时代发展,中元节的庆祝形式也在不断创新,但其核心文化价值——感恩祖先、关爱他人、敬畏生命,依然值得现代人传承和发扬。

作为中国传统文化的重要组成部分,中元节已经延续了千余年。今天我们过中元节,不仅是遵循传统,更是对中华文化的认同和坚守。

它不只是一个“鬼节”,更蕴含着中国人的独特情怀——用一个节日,让生与死之间,多了份温情。

撰稿人/华蕾