诵读道教典籍的几个阶段,来看看你在哪一阶?

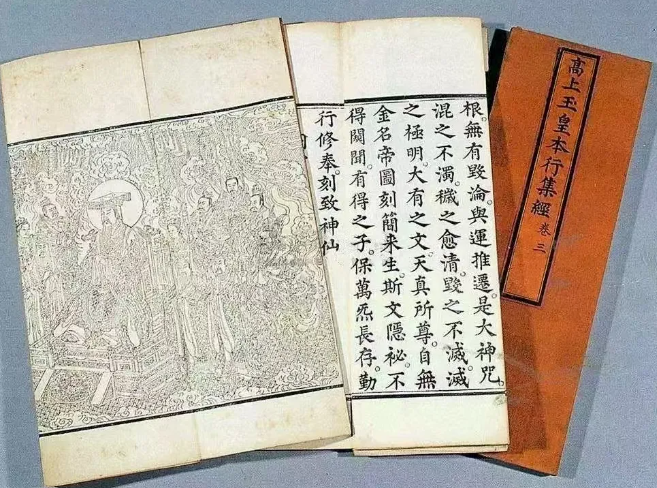

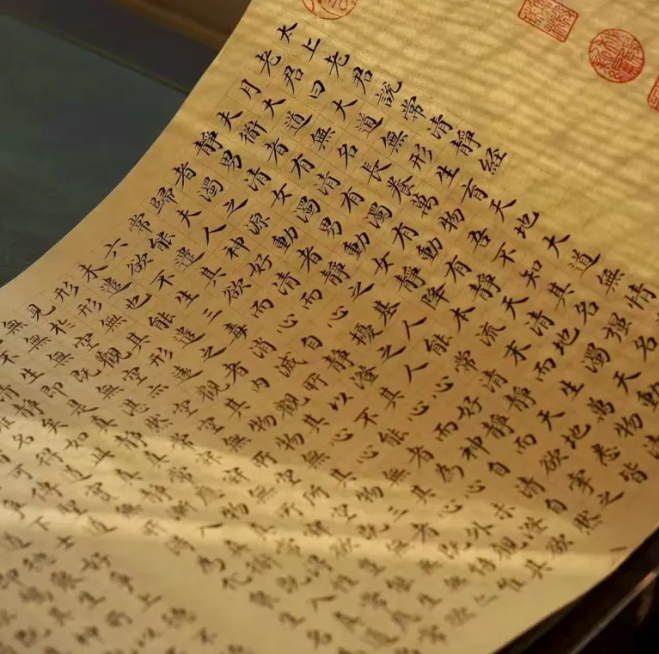

作为修道之人,每日诵读道教经典是不可或缺的功课。道教历来重视皈依道经师三宝,诵读经典不仅是学习祖师言行的重要途径,更是与祖师感应、体悟大道的修行法门。

然而,同一部经文,不同人诵读,所获感悟却有天壤之别。这种差异,实则反映出每个人所处的修行阶段不同。诵读道教典籍可大致分为以下五个层次,供各位同修反观自照,明了自己所处的阶段,以助步步升进。

第一阶:口诵心未至,声出意未随

这一阶段处在初学入门时期,尚停留在表面功夫。虽能口诵经文、眼观文字、耳闻其声,但此时注意力多集中在发音的准确、音调的平稳、节奏的顺畅上,唯恐读错字句,难免心有挂碍。又或者口虽诵而心不随,舌虽动而意未动,纵能朗朗上口,但思维可能会开小差,容易杂念丛生、心猿意马。

此阶段往往更偏重于外在形式,追求遍数及数量,对经文的意思尚属一知半解,似懂非懂。

进阶要诀:静坐调息,收摄心神;诵经前焚香礼拜,庄严身心;选择固定时段,专修一经;须知“经之为经,是前圣之心宗”,当以虔诚心礼拜,恭敬诵读。

第二阶:口诵心随,明理知义

在此阶段,对经文已较为熟练,开始用心学习经文的字句,理解表层含义,渐入“知”的层次。此时会主动推敲经义,勤查注疏,请教高明,把握经典的核心思想。此阶段重在一个“参”字——既参究经文主旨,又参拜经宝,体悟经中妙义。

进阶要诀:当参考多家注解,比照辨析;依师教诲,避免理解有偏误;将经义与生活相印证;持续以虔诚心诵读经文,感通祖师圣真。

第三阶:心领神会,悟玄契道

道教经典深具哲理性与隐喻性,需要用智慧来体悟祖师留下的字字玄机。此阶段是由“知”到“悟”的质变,不仅理解文字表面,更能心领神会,有所感悟。

这个阶段已经能够融会贯通多部经典,在生活中有豁然开朗之刻。开始反观自心,以心证经,体悟到“修之于身,其德乃真”的境界。真理需以实践验证,于是开始有意识地依据经文行持,用以指导修行。

进阶要诀:保持虚静谦卑之心,不执着于所悟所得;记录悟境心得,时时温习;坚持身体力行,将所悟落实到日常生活中。

第四阶:践行实证,知行合一

道教讲究“性命双修”,而“性”功的锤炼,正落实于一个“行”字。《道德经》言:“上士闻道,勤而行之。”此阶段核心在“体”与“行”,以自身实践去印证经中法门,“道者德之体,德者道之用”,经文典籍如同路标,而“行”才是真正的走路。

在此阶段,已能修证并重、知行合一,将所悟之道融贯于日常中,经中道理已成为不假思索、自然流露于言行举止之中,从“有为”达到“无为”之境。待人接物、应对万物,无不体现出慈悲、智慧、谦逊、无为的道性。如将《道德经》“上善若水”的精神化为处世的柔软与包容;将“济世度人”的教义,化为与人为善的实际行动。

进阶要诀:在事上磨练,于境中体会;道性自然流淌,真正做到体用不二、知行合一。

第五阶:与道合真,证得本来

至此阶段,诵经已超越文字相、修行相,直契大道本源,无修而修,无证而证,与道合真,逍遥自在。此时的诵经早已不拘形式、不囿场所,行住坐卧无不是经,语默动静无不是道。心体湛然,常应常静,与天地同其和,与万物同其体。和光同尘,度化众生,达到“功圆行满,大道证盟”的境地。

结语

可以看出,诵读道教经典的五个阶段,与修行路径亦相合。《道德经》云:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”无论当下处于哪一阶段,关键都在脚踏实地,不退恒心。

《太上洞玄灵宝无量度人上品妙经》曰:“诵经功德,不可思议。”功德大小,全在用心深浅。读道经,不仅是要学习祖师言行,更要将所读经典转化为具体修道功行,才能不负光阴和大道之恩。

日常修持当三省吾身:

今日诵经,可参透主旨?

今日所悟,可曾实践验证?

今日行持,可近道一步?

撰稿人/韩月