八段锦:承载中医“治未病”理念的现代养生良方

在中华传统养生文化的长河中,八段锦以其深厚的历史底蕴、简便易行的练习方式,以及与中医养生思想的深度契合,历经数百年传承而不衰。它不仅是一套经典的养生功法,更是中医“治未病”理念与导引养生理论的生动实践,在当代社会依旧发挥着调节身心、守护健康的重要作用,成为连接古典中医智慧与现代养生需求的重要纽带。

八段锦的历史脉络与核心属性:传承数百年的导引经典

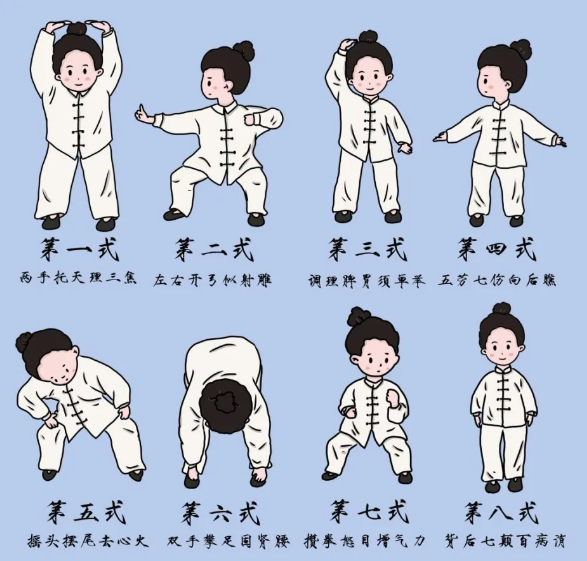

追溯八段锦的历史脉络,文献记载最早见于南宋至明代时期,《修龄要》《遵生八签》等经典典籍中,均对这一功法有详细记述,至今已有八百余年的传承历史。作为古代“导引法”的重要代表,八段锦由八式动作构成,每一式皆简洁明了、易于记忆,且对练习场地无特殊要求 —— 无论是居家客厅,还是户外公园,只需一方狭小空间,便可展开练习。

更难能可贵的是,其动作强度适中,既能满足成年人舒展筋骨、调理身体的需求,也适合老人与孩童锻炼,真正实现了“老少皆宜”,这一特性使其在民间拥有广泛的传播基础,成为大众养生的优选功法。而“形体活动与呼吸运动相结合”,则是八段锦的核心练习要义,通过肢体的伸展、扭转与呼吸的深浅、缓急相配合,达成气血流通、身心和谐的养生目的。

八段锦与中医养生的深厚渊源:以导引为基,契合“治未病”

八段锦与中医养生的深厚渊源,首先体现在其以中医“导引” 理论为坚实根基。中医典籍中早有对“导引”养生的记载,《黄帝内经》提出“导引按跷者,亦从中央出也”,《庄子》亦有“吹呴呼吸,吐故纳新,熊经鸟申,为寿而已矣”的描述,均强调通过肢体运动与呼吸调节来养护身体。

八段锦的练习理念与中医“导气令和,引体令柔”的导引思想高度契合:练习时,肢体的屈伸、开合等动作,如同为气血运行“疏通通道”,配合均匀、深长的呼吸,能有效促进全身气血循环,改善中医所言之“气停滞则病”的问题。例如,练习“左右开弓似射雕”时,双臂的拉伸与呼吸的配合,可推动气血向肩背、手臂流转,缓解肩颈气血瘀滞引发的酸痛;“双手攀足固肾腰”中,躯干的前屈后伸与呼吸的协同,能激活腰腹部气血运行,改善因气血不畅导致的腰背僵硬。

更为重要的是,八段锦的练习逻辑与中医养生的核心准则高度贴合,始终遵循“形劳而不倦”“调和血气”“形神合一”的原则,通过针对性的动作设计,实现对脏腑经络的调理。中医认为,人体健康依赖于脏腑功能的协调与气血阴阳的平衡,而八段锦的每一式动作,都精准对应特定脏腑与经络:“双手托天理三焦”通过双臂上举与呼吸配合,可通调上、中、下三焦,疏解三焦气机壅滞,改善胸闷、腹胀等不适;“调理脾胃需单举”以手臂的一升一降,牵引胸腹经络,激活脾胃气血运行,契合中医“脾胃为后天之本”的理论,助力消化吸收功能提升;“背后七颠百病消”借足跟的起落震动,刺激肾经穴位,补充肾中元气,呼应中医“肾中精气虚衰、脾胃之气不足是衰老主因”的认知。

八段锦的现代养生价值:应对身心失衡的“治未病”良方

当现代生活陷入“久坐不动”“精神内耗”的困境,八段锦的养生价值愈发凸显,成为应对现代人群身心健康问题的“治未病”利器。当人长期处于久坐状态,又受工作压力影响,易因“七情”(喜、怒、忧、思、悲、恐、惊)失调引发失眠、抑郁、高血压等心身疾患,而八段锦恰好能通过“宣畅气血、展舒筋骸”实现情绪调节:练习时,肢体的缓慢运动释放身体紧张感,配合专注的呼吸与意念引导,让人从繁杂思绪中抽离,平复焦虑、烦躁等负面情绪,达成“调心养神、形神共养”的效果,从心理层面预防情绪相关疾病。

同时,八段锦对身体的锻炼极具全面性:从头颈的旋转、躯干的屈伸,到四肢的伸展、足跟的起落,几乎覆盖全身所有部位,尤其能激活头颈、足跟等日常运动较少的“难运动部位”。这些部位分布着众多经络反射区,通过针对性锻炼,可刺激反射区、调理内脏功能与气血经络,实现机体的全面调养 —— 比如长期久坐导致的下肢循环不畅,能通过“背后七颠百病消”“双手攀足固肾腰”等动作改善,从生理层面预防久坐相关疾病。而练习中“意念引导、呼吸配合、气沉丹田”的要求,更能帮助现代人重建身心连接,在忙碌中找回内心宁静,让“治未病”融入日常,满足现代人群对健康养生的迫切需求。

八段锦与中医养生的共生关系

纵观八段锦与中医养生的发展历程,二者始终相互渗透、彼此促进,形成了无法割裂的紧密关系。从古典中医典籍对导引养生的记载,为八段锦的形成提供理论支撑;到八段锦以具体的动作实践,将中医“调和气血、养护脏腑”的理念转化为可操作的养生方法,再到现代社会中,二者结合应对身心健康问题,共同适应现代养生需求。

需注意的是,八段锦的“治未病”功效并非一蹴而就,需通过长期坚持练习,方能逐渐体会到气血通畅、脏腑调和、身心和谐的变化。在未来,这份承载着中医“治未病”智慧的古老功法,必将在现代健康领域持续焕发活力,为更多人筑起健康防线,让传统养生智慧惠及更多生命。

撰稿人/赵丰娜