他是名医,但却谤满天下!所有中医都骂他!

在中国医学发展的漫长星河中,名医辈出,但是有这样一位名医却是一个绝对的特例,因为几乎所有和他同时代的医生,都骂他。

可是他却是一位行侠仗义、品德高尚的人。只是因为他一生致力于“改错”,以一己之力挑战千百年的传统权威,所以成了同时代中医同行里的另类。

一、在非议中前行的实践家

王清任(1768-1831),字勋臣,直隶省(今河北省)玉田县人。他自幼习武,曾考取武秀才。然而,他最终弃武从医,并展现出了非凡的医学天赋与洞察力。

王清任的行医生涯,与一个巨大的问号紧密相连。在长期的临床实践中,他敏锐地发现,古代医籍中关于人体脏腑的描绘,与他亲眼所见的实际情况存在诸多不符之处。这种困惑并未随时间流逝,反而日益加深。他意识到,如果对人体结构的认知基础存在谬误,那么建立其上的病理分析和治疗方药,就如同沙上筑塔,难以稳固。

于是,他立下宏愿,决心亲验脏腑,改正古人之误。然而,在“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”的清代,解剖人体是绝对的大忌。这条求证之路,注定充满荆棘。

但他没有放弃。在瘟疫流行、小儿尸骸多被草席包裹弃于义冢的特定时期,他冒着巨大的风险与压力,每日清晨亲赴坟地,仔细观察被犬食残遗的脏腑,前后历时近三十年。此外,他还通过多次观察刑场剐刑,并向经历过战场的士兵请教,不断验证和修正自己的认知。

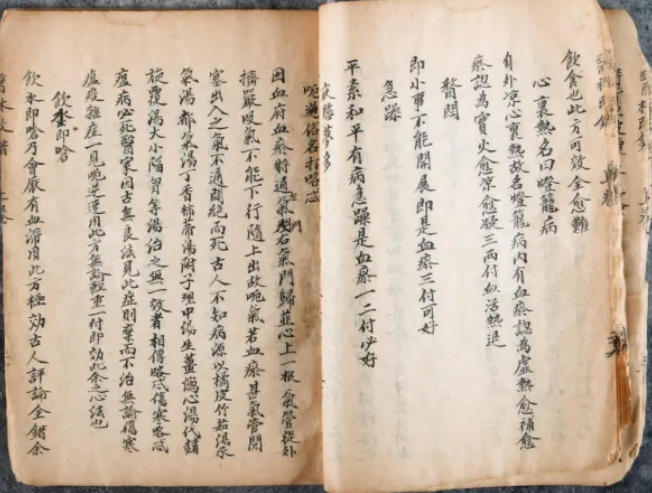

最终,他在临死前一年,将自己毕生观察所得与临床心得凝练成书,于道光十年(1830年)刊行《医林改错》。书名一语双关,既指改正医籍中的人体解剖之错,也暗含改正后世因循守旧、盲目尊古的思维之错。

其实他也知道,写这本书,是要捅马蜂窝的。

果然此书一经问世,便在医学界掀起巨浪,直接谤满天下。整个中医界对其进行了惨无人道的攻击。

晚清名医陈修圆说王清任是“不仁”、是“狂徒”、是“邪人”,认为王清任:识圣人祖训于不顾。

另一位名医陆九芝则攻击王清任是:教人于脔骼堆中,杀人场上学医道。

面对非议,王清任展现了一位求真者的坚定,他在书中直言:“非欲后人知我,亦不避后人罪我,惟愿医林中人……临证有所遵循,不致南辕北辙。”

二、活血化瘀理论的临床大家

王清任的成就,集中体现在他的著作《医林改错》中。其贡献可概括为两大方面:

1. 对脏腑认识的修正与探索

尽管受时代所限,他的解剖观察仍较为粗略,但其历史价值远大于细节谬误。他正确地描述了主要血管(主动脉、颈总动脉等)的形态与路径,纠正了古人关于肺、肝、胆、胰、脾等器官功能的某些错误描述。更重要的是,他开启了中国医学史上通过实地观察来验证和修正传统理论的先河,其精神意义远超其具体的解剖学发现。

2. 创立与发展“瘀血”理论,临床方剂疗效卓著

这是王清任对中医学最伟大、影响最深远的贡献。他基于“气通血活,何患不除”和“治病之要诀,在明白气血”的核心思想,将人体的大部分疾病归结于“气血”的运行失常,尤其独创性地着重于“瘀血”为病。

他创制了一系列行之有效的活血化瘀方剂,至今仍在临床中被广泛应用,效如桴鼓:

通窍活血汤:通络开窍,主治头面瘀血,如头痛、脱发、酒糟鼻、白癜风等。其“通窍”之力,为治疗头部疾患开辟了新径。

血府逐瘀汤:活血化瘀,行气止痛。主治“胸中血府血瘀”之证,现代广泛应用于冠心病、心绞痛、肋间神经痛、头痛、失眠、焦虑抑郁等属气滞血瘀者,被誉为“调理全身气血之第一方”。

膈下逐瘀汤:专攻膈下(上腹部)瘀血,用于积聚痞块、肝脾肿大、腹痛等,力道迅猛。

少腹逐瘀汤:温经活血,化瘀种子。被誉为“调经种子第一方”,专治妇女少腹(下腹部)寒凝血瘀,用于痛经、月经不调、不孕症、慢性盆腔炎等,疗效显著。

补阳还五汤:益气活血通络。这是治疗中风后遗症(气虚血瘀证)的划时代方剂。其“补气为主,活血为辅”的组方思路,完美体现了中医“气为血之帅”的理论,极大改善了半身不遂、口眼歪斜患者的预后,至今仍是康复科的经典用方。

这些方剂结构严谨,靶向明确,将活血化瘀法提升到了一个前所未有的系统化高度,极大地丰富了中医的治疗宝库。

三、生平小结

王清任的一生,是“知行合一”的典范。他以一己之力,试图撬动千百年来固化的传统,其过程虽孤独艰难,但其精神光辉却穿越时空,照亮了后世。他留下的,不仅仅是几张高效的名方,更是一笔无比珍贵的精神财富——一种敢于求真、勇于质疑、勤于实践、善于创新的科学精神。

在当今医学飞速发展的时代,我们学习王清任,不仅是学习他活血化瘀的方药,更是要继承他那份“但求无愧于心,不计毁誉于人”的求真赤忱,以及那份将实践作为检验真理唯一标准的执着信念。

这,正是这位“医林改错”巨人留给我们的最宝贵的遗产。

撰稿人/华劢